Inhaltsverzeichnis

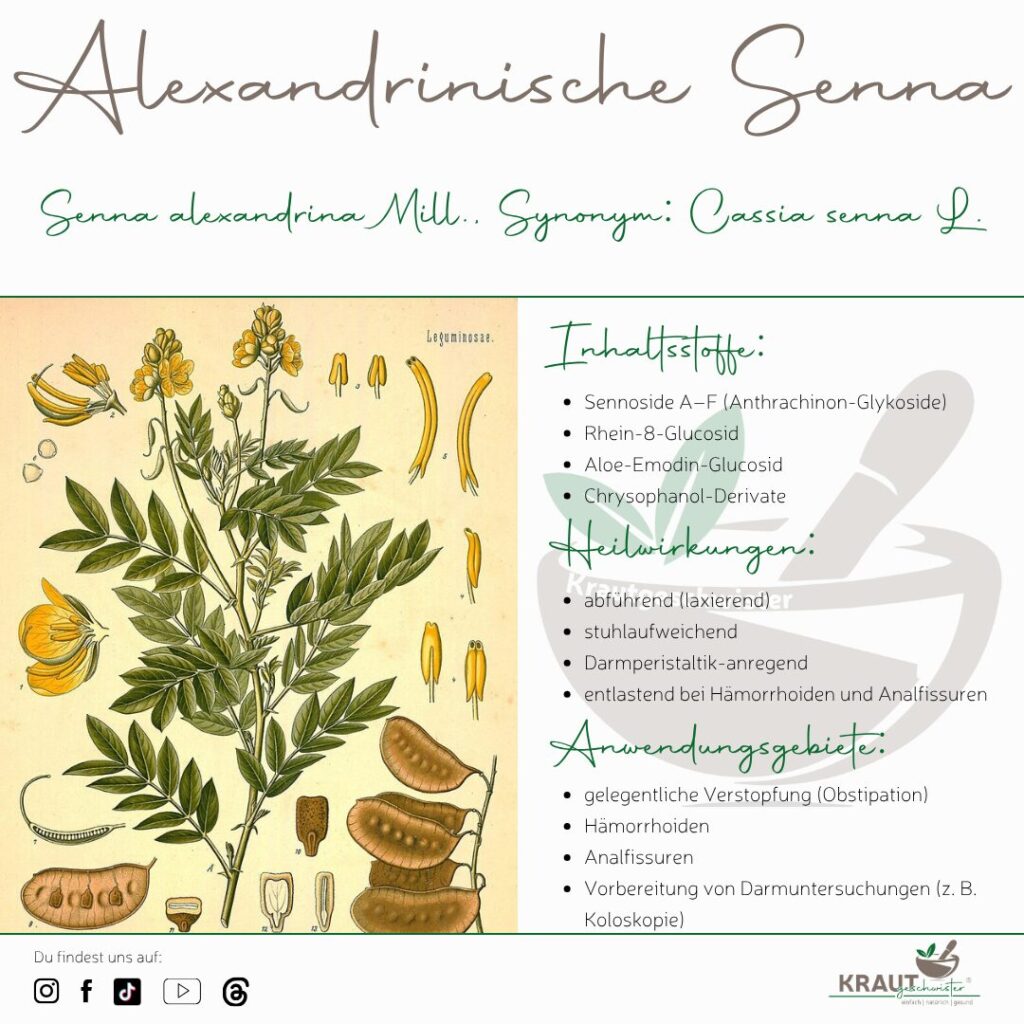

Senna alexandrina Mill., Synonym: Cassia senna L.

Es gibt Kräuter, die still wirken, und solche, die sehr deutlich werden. Die Alexandrinische Senna gehört zur zweiten Sorte. Wer sie kennt, weiß: Dieses Kraut nimmt kein Blatt vor den Mund – oder besser gesagt, es bringt Dinge in Bewegung, und zwar buchstäblich.

Doch hinter der bekannten abführenden Wirkung steckt weit mehr als ein altbewährtes Hausmittel gegen Verstopfung. Neue Studien zeigen, dass Senna auch spannende Bezüge zum Mikrobiom, zur Hautgesundheit und zur nachhaltigen Pflanzenverarbeitung hat. Zeit also, diesem oft unterschätzten Klassiker ein neues, wissenschaftlich fundiertes Porträt zu widmen.

Was genau ist Alexandrinische Senna?

Die Alexandrinische Senna (Senna alexandrina) gehört zur Familie der Hülsenfrüchtler und stammt ursprünglich aus den Trockengebieten des Niltals und Ostafrikas. Schon in antiken Arzneibüchern taucht sie auf – als Bestandteil jener legendären „Alexandriner-Mischungen“, die in Ägypten gehandelt und in der arabischen Medizin hochgeschätzt wurden.

In der modernen Botanik gilt sie als Lieferpflanze für zwei Hauptdrogen: die Alexandriner-Senna (meist aus Sudan und Ägypten) und die Tinnevelly-Senna (aus Indien). Beide enthalten ähnliche Wirkstoffe, unterscheiden sich aber leicht in Herkunft und Zusammensetzung – ein Detail, das für Nachhaltigkeits- und Qualitätsbewusste durchaus interessant ist.

Wie Senna wirkt – und warum sie so zuverlässig ist

Das Geheimnis der Senna liegt in ihren Sennosiden, einer Gruppe von sogenannten Anthrachinon-Glykosiden. Diese Substanzen sind zunächst inaktiv – kleine, pflanzliche Prodrugs, die erst im Dickdarm zum Leben erwachen.

Dort übernehmen Darmbakterien die Hauptrolle: Sie spalten die Zuckerreste ab, wodurch aktive Stoffe (Anthrone) entstehen. Diese regen die Darmwand dazu an, Wasser und Elektrolyte abzugeben und gleichzeitig die Rückresorption zu hemmen. Das Ergebnis ist ein weicherer Stuhl und eine angeregte Peristaltik – also genau das, was bei Verstopfung fehlt.

Diese Wirkungsweise erklärt auch, warum Senna meist erst nach 8 bis 12 Stunden spürbar wird: Sie wirkt nicht direkt, sondern über das Mikrobiom – ein faszinierendes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Pflanze und Darmflora.

Was die Wissenschaft heute sagt

Senna gehört zu den am besten untersuchten Heilpflanzen. Mehrere klinische Studien und Reviews bestätigen ihre Wirksamkeit bei kurzzeitiger Behandlung von gelegentlicher Verstopfung.

Neuere Arbeiten betonen zudem, dass bei sachgemäßer Anwendung keine Hinweise auf kanzerogene oder mutagene Wirkungen bestehen – ein wichtiger Punkt, da ältere Studien hier lange Unsicherheit hinterließen.

Auch ihre Rolle im Zusammenspiel mit dem Mikrobiom wird zunehmend erforscht. Hinweise deuten darauf hin, dass die Aktivierung der Sennoside von der bakteriellen Zusammensetzung abhängt. Bei einem gesunden Darmmilieu wirkt Senna daher besonders gleichmäßig, während ein gestörtes Mikrobiom die Effektivität verändern kann.

Diese Verbindung macht Senna zu einer Art biologischem Gradmesser für die Darmflora – ein Aspekt, den man bei der Einnahme durchaus im Blick behalten darf.

Anwendungsgebiete und medizinisch belegte Wirkung

In der Phytotherapie gilt Senna als pflanzliches Laxans. Sie wird eingesetzt:

- bei gelegentlicher Verstopfung, wenn andere Maßnahmen (z. B. ballaststoffreiche Ernährung, Bewegung, Flüssigkeit) nicht ausreichend helfen,

- zur Erleichterung der Stuhlentleerung bei Hämorrhoiden oder Analfissuren,

- sowie zur Vorbereitung diagnostischer Eingriffe, etwa einer Darmspiegelung.

Darüber hinaus experimentieren einige Naturheilpraktiker:innen mit äußerlichen Anwendungen, da Extrakte aus Senna antibakterielle und antioxidative Eigenschaften zeigen. Erste Untersuchungen deuten auf mögliche Einsatzgebiete in der Hautpflege hin – etwa bei kleinen Irritationen oder unreiner Haut. Medizinisch anerkannt ist diese Verwendung jedoch noch nicht.

Mögliche Nebenwirkungen und Gegenanzeigen

So zuverlässig Senna wirkt, so klar ist auch: Sie gehört in die Kategorie der „starken Kräuter“.

Zu häufige oder zu hohe Dosierungen können Elektrolytverluste (vor allem Kalium) verursachen. Das wiederum kann Herzrhythmusstörungen begünstigen oder Muskelkrämpfe auslösen.

Langfristige Überdosierung kann außerdem die Darmmuskulatur träge machen – der Körper gewöhnt sich an den Reiz von außen. Deshalb empfehlen Fachgesellschaften, Senna nicht länger als ein bis zwei Wochen am Stück zu verwenden, es sei denn, ärztlich verordnet.

Nicht anwenden sollte man das Kraut:

- bei Darmverschluss oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen,

- während Schwangerschaft und Stillzeit,

- bei Kindern unter zwölf Jahren,

- sowie bei gleichzeitiger Einnahme von Herzglykosiden oder entwässernden Medikamenten, da Wechselwirkungen möglich sind.

Anwendung in der Praxis – Dosierung und Zubereitung

Die klassische Form ist der Sennablättertee. Dafür genügt ein halber Teelöffel getrocknete Blätter (etwa 1 g), übergossen mit 250 ml heißem Wasser. Nach 10–15 Minuten Ziehzeit abseihen und am besten abends trinken – die Wirkung setzt meist am nächsten Morgen ein.

Wer empfindlich reagiert, kann den Tee mit milden Schleimdrogen kombinieren, etwa mit Leinsamen oder Malvenblättern. Das puffert die Reizwirkung etwas ab und sorgt für eine angenehmere Darmtätigkeit.

Auch Fertigpräparate (Tabletten, Tropfen oder Teemischungen) sind erhältlich. Entscheidend ist immer der Gehalt an Sennosiden – meist zwischen 15 und 30 mg pro Tag für Erwachsene. Wichtig: Nicht überdosieren, da der Effekt nicht linear stärker wird, sondern eher zu Krämpfen führen kann.

Sanfte Kombinationen für Alltag und Wirkung

Senna kann – richtig kombiniert – Teil einer kleinen, natürlichen Routine sein. Wer zum Beispiel abends eine Tasse Sennatee trinkt, kann dazu ein Glas Wasser mit etwas Magnesiumcitrat ergänzen, um Elektrolytverluste auszugleichen.

Am Folgetag kann eine Portion Flohsamenschalen helfen, die Darmtätigkeit sanft zu stabilisieren und den Verdauungsrhythmus natürlich zu unterstützen.

So entsteht kein Gewöhnungseffekt, sondern ein bewusst eingesetztes Zusammenspiel von Reiz und Regeneration – ein Prinzip, das gut in eine moderne, achtsame Pflanzenheilkunde passt.

Über den Darm hinaus – neue Perspektiven auf ein altes Kraut

Interessant sind aktuelle Studien zu den sekundären Pflanzenstoffen der Senna. Sie zeigen antioxidative, antimikrobielle und entzündungshemmende Eigenschaften – nicht im Darm, sondern in anderen Geweben.

Noch sind diese Erkenntnisse vor allem experimentell, aber sie deuten darauf hin, dass die Pflanze mehr kann als nur „Bewegung“. Denkbar wären Anwendungen in der Hautpflege oder sogar in der Mikrobiom-Regulation, etwa durch gezielte Beeinflussung bakterieller Enzyme.

Ein weiteres Zukunftsthema: Nachhaltigkeit und Herkunft. Senna wird heute überwiegend in Ägypten, Sudan und Indien angebaut. Wie bei vielen Arzneikräutern spielt der Anbauort eine Rolle für die Qualität. Bodenzustand, Erntezeitpunkt und Trocknungsverfahren beeinflussen die Wirkstoffgehalte – ein Aspekt, der für bewusste Verbraucher:innen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Kleine Beobachtungsübungen für Neugierige

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann ein kleines Selbstexperiment wagen – natürlich verantwortungsvoll und in Maßen:

Bereite eine Woche lang täglich Notizen zu Ernährung, Bewegung und Verdauung. Trinke dann einmalig abends eine Tasse Sennatee und beobachte, wann und wie die Wirkung eintritt. Das schärft das Bewusstsein für den eigenen Körper und zeigt, wie individuell Pflanzen wirken können.

Eine zweite Möglichkeit ist der Vergleich verschiedener Herkünfte: Alexandriner-Senna aus Ägypten versus indische Tinnevelly-Senna. Beide unterscheiden sich leicht in Farbe und Duft. Manchmal bemerkt man sogar Unterschiede in der Stärke – eine schöne Übung für die sensorische Wahrnehmung von Kräutern.

Starke Wirkung, sanft angewendet

Alexandrinische Senna ist ein Beispiel dafür, wie kraftvoll Pflanzenmedizin sein kann, wenn man sie mit Respekt behandelt. Ihre abführende Wirkung ist zuverlässig belegt, doch dahinter steckt ein faszinierendes Zusammenspiel aus pflanzlichen Prodrugs, bakteriellen Enzymen und körpereigener Regulation.

Richtig dosiert, kann Senna helfen, natürliche Prozesse wieder in Gang zu bringen, ohne sie zu überfordern. Überdosiert oder zu häufig angewendet, zeigt sie allerdings auch deutlich ihre Grenzen.

Das macht sie zu einer Pflanze, die Verantwortung lehrt: Wirkung ja – aber mit Maß, Beobachtung und Bewusstsein. Und vielleicht ist genau das ihr größtes Geschenk.

Inhaltsstoffe:

- Sennoside A–F (Anthrachinon-Glykoside)

- Rhein-8-Glucosid

- Aloe-Emodin-Glucosid

- Chrysophanol-Derivate

- Flavonoide (z. B. Kaempferol, Isorhamnetin)

- Harze

- Schleimstoffe

- Zucker (Glykose, Arabinose)

- Phenolcarbonsäuren

- Bitterstoffe

- Calcium- und Kaliumsalze

Heilwirkungen:

- abführend (laxierend)

- stuhlaufweichend

- Darmperistaltik-anregend

- entlastend bei Hämorrhoiden und Analfissuren

- unterstützend bei Darmreinigung vor Untersuchungen

- kurzzeitige Unterstützung bei träger Verdauung

- mildernd bei durch Medikamente bedingter Obstipation

- Leber- und galleanregend (traditionell überliefert)

- antimikrobiell (in vitro nachgewiesen)

- antioxidativ (experimentell belegt)

Anwendungsgebiete:

- gelegentliche Verstopfung (Obstipation)

- Hämorrhoiden

- Analfissuren

- Vorbereitung von Darmuntersuchungen (z. B. Koloskopie)

- Darmträgheit bei Immobilität

- Entleerung des Darms vor operativen Eingriffen

- Unterstützung bei medikamentenbedingter Obstipation

- kurzzeitige Darmentleerung zur Entlastung des Verdauungssystems

Kräuterkarte zum privaten Runterladen, Speichern und Teilen. Die Karte darf nicht kommerziell genutzt und nicht verändert werden.

Du hast Fragen zum Beitrag? In unserem exklusiven Forum kannst Du uns direkt fragen: Forum

Du möchtest unseren täglichen Beitrag nicht verpassen? Dann folge unserem WhatsApp-Kanal.

Achtung / Aus rechtlichen Gründen

Unsere Empfehlungen basieren rein auf Erfahrungswerten und sollen keinesfalls dazu auffordern, sich selbst zu behandeln, eine ärztliche Behandlung oder Medikation abzubrechen oder sogar zu ersetzen. Wir sind weder Mediziner:innen, Heilpraktiker:innen, noch Kosmetiker:innen. Wir weisen daher aus rechtlichen Gründen darauf hin, dass die auf unserem Blog getroffenen Aussagen über die Wirkungsweisen der einzelnen Zutaten, Kräuter und Rohstoffe sowie der aufgeführten Rezepte und Anwendungshinweise nur zu Zeitvertreib und Information dienen sollen. Unsere Inhalte (Text und Bild) unterliegen dem #Urheberrecht (Copyright). Jede weitere Nutzung unserer Beiträge/Inhalte - auch auszugsweise - bedarf der schriftlichen Zustimmung der Rechteinhaber. Verstöße werden ohne vorherigen Kontakt juristisch verfolgt. Heilversprechen zur Linderung und/oder Behandlung von gesundheitlichen Problemen und Erkrankungen geben wir in keiner Weise ab und versprechen auch nichts derartiges. Wer unsere Rezepte oder Empfehlungen nachmacht, tut dies auf eigene Gefahr, wie es rechtlich so schön heißt.

Hinweis zu Affiliate Links: In diesem Beitrag findest Du eventuell einen Affiliate Link. Wenn Du über diesen Link etwas bestellst, erhalten wir eine kleine Provision. Für Dich bleibt der Preis gleich. Unsere Inhalte entstehen davon unabhängig und bleiben redaktionell frei. Wenn Du unsere Arbeit auf diese Weise unterstützen möchtest, freuen wir uns sehr. Außerdem kann es sein, dass von der Website, auf die Du über diesen Link gelangst, Cookies gesetzt werden (weitere Informationen).